こんにちは、あしあです。

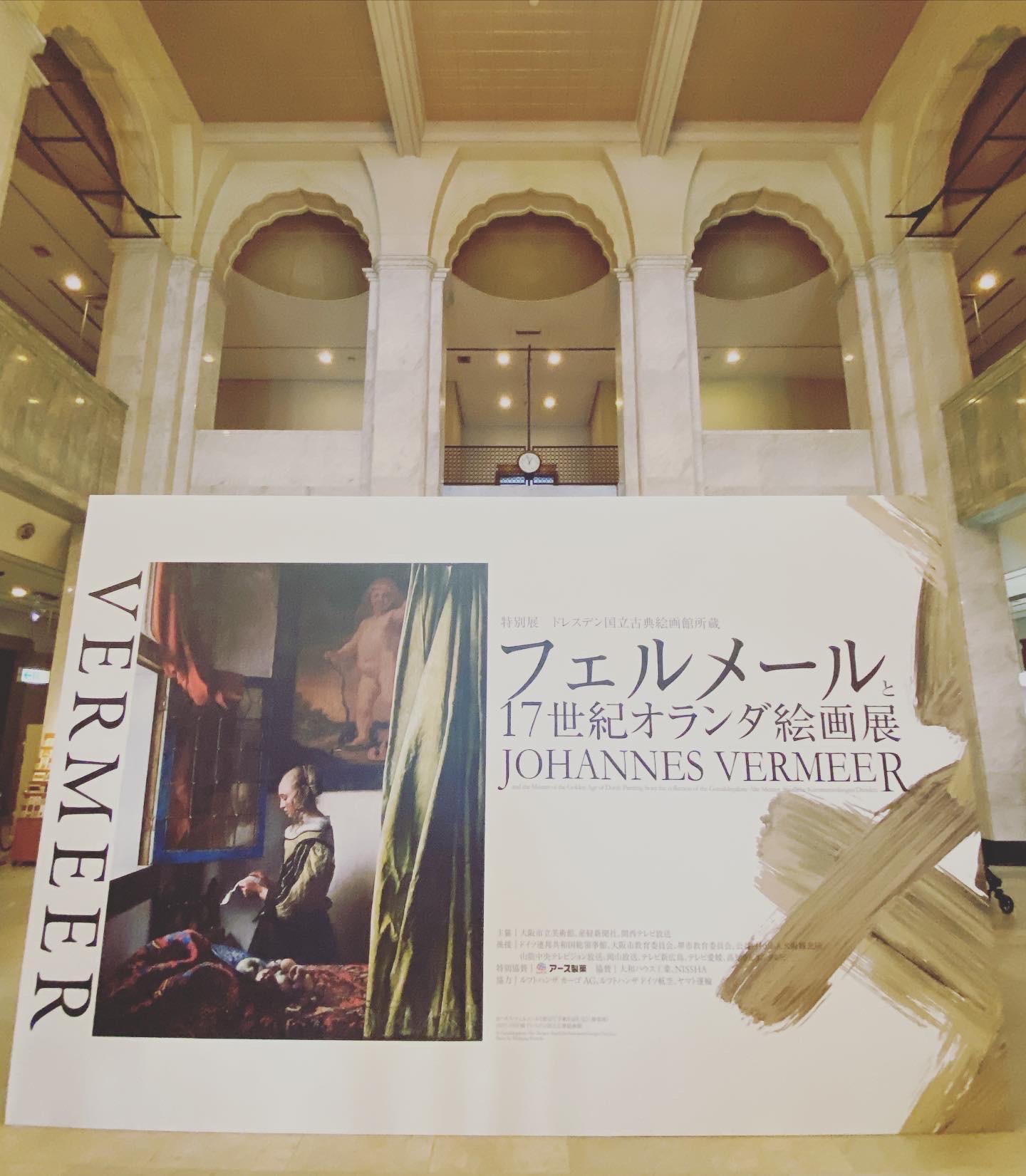

大阪市立美術館にて開催(宮城県美術館を巡回)されている「フェルメールと17世紀オランダ絵画展」を観てきました。(所要時間約75分)

本展の主役は、なんといってもフェルメール。

初期の傑作《窓辺で手紙を読む女》に隠されていたキューピッドの画中画が修復によって現れ、フェルメールの描いた本当の姿が見られることで話題になっています。

フェルメールだけしっかり見ればいいや…

僕も最初はそう思っていました。

でも、実際に鑑賞してみると、そのほかの絵画もフェルメールを理解するのにとても良い名品が出品されていました。

実際に観て良かった作品を具体的に挙げながら振り返っていきます。

ふりかえる

《窓辺で手紙を読む女》の壁に隠されていたキューピッドの絵。

修復前の作品を先に見てからだと、どうしても違和感を抱きます。

しかし、修復後の作品には、むしろ17世紀のオランダ絵画の特徴が詰まっているようにも思えました。

フェルメールがキューピッドの画中画を描いたのにも納得できる展覧会でした。

一般化

17世紀オランダといえば黄金時代。貿易で栄えた経済大国でした。

画家のパトロンも特権階級の貴族だけでなく、裕福な商人や中産階級に広がっていたそうです。

フェルメールが得意としたのは風俗画。この作品もそのジャンルにあたります。

風俗画は、一般市民の日常生活を描いたものです。

それゆえ、フェルメールにとっては、壁に絵画を配置することは当時の自然な感覚だったのかもしれません。

本展に展示されている作品は全体的に、画面が小さい絵が多いです。

これも、この時代の多くの絵画が個人の家で飾る目的で作られたことの表れなのだそう。

なかでも僕が興味深かったのは、フランス・ハルスの肖像画。

グレイツ展で見たような威厳のある大きな肖像画とは真逆の作品です。

つまり、これを貴族の屋敷に飾るには小さすぎる。

そして描かれた表情は人間味があってなんだか親しみが持てました。

メッセージ性

キューピッドは愛の神です。そして、足元の仮面は欺瞞の象徴。

したがって、仮面を踏みつけたキューピッドの意味は、「誠実な愛は嘘や偽善に打ち勝つ」という寓意なのだそう。

どうやら手紙の内容は良い知らせだったようですね。

修復前と後では、絵がまるで違って見えました。

こうした寓意や暗喩(隠喩)によって作品にメッセージ性を持たせることは、西洋絵画によくみられることで、当時のオランダでは特に流行っていたようです。

たとえば、ヘラルト・テル・ボルフの《手を洗う女》。

「手を洗う行為」や「犬」は、清純や誠実という当時の理想の女性像の暗喩だそうです。

それにしても、テル・ボルフの描く、ドレスのサテン生地の質感は、生で観ると本当に素晴らしかった。

娯楽性

修復された作品では、まるでキューピッドが、手前のカーテンを開けているように見えます。

これは、だまし絵(トロンプ・ルイユ)という手法です。

こうした目の錯覚を利用した娯楽性もまた、当時のオランダ絵画でウケていたようです。

代表的なのが、ワルラン・ヴァイヤンの《手紙、ペンナイフ、羽根ペンを留めた赤いリボンの状差し》。

当時の絵画がいかに精緻かが見て取れる作品でした。

(余談)トローニー

フェルメールの絵画で一番有名といっても過言ではないのが、《真珠の身飾りの少女》ですよね。

これは、オランダで確立したトローニー(頭部習作)というジャンルで、架空の部分がある点で肖像画とは区別されます。

本展では、レンブラントの《若きサスキアの肖像》が、その一つとして紹介されていました。

レンブラントらしい絶妙な明暗対比が確認できる作品でした。

まとめ

このように、今回の展覧会では、巨匠フェルメールもまたオランダ黄金時代の潮流の中に存在していたことがわかりました。

今後のフェルメール展の鑑賞に、ほんの少しでもお役に立てましたら幸いです。

フェルメール展は、フェルメールだけじゃない

最後まで読んでいただきありがとうございました!

Twitterのいいね・フォローよろしくお願いします!

コメント