今日も「かえる観覧帳」を読みに来てくださり有難うございます。

今回ご紹介するテーマはこちら!

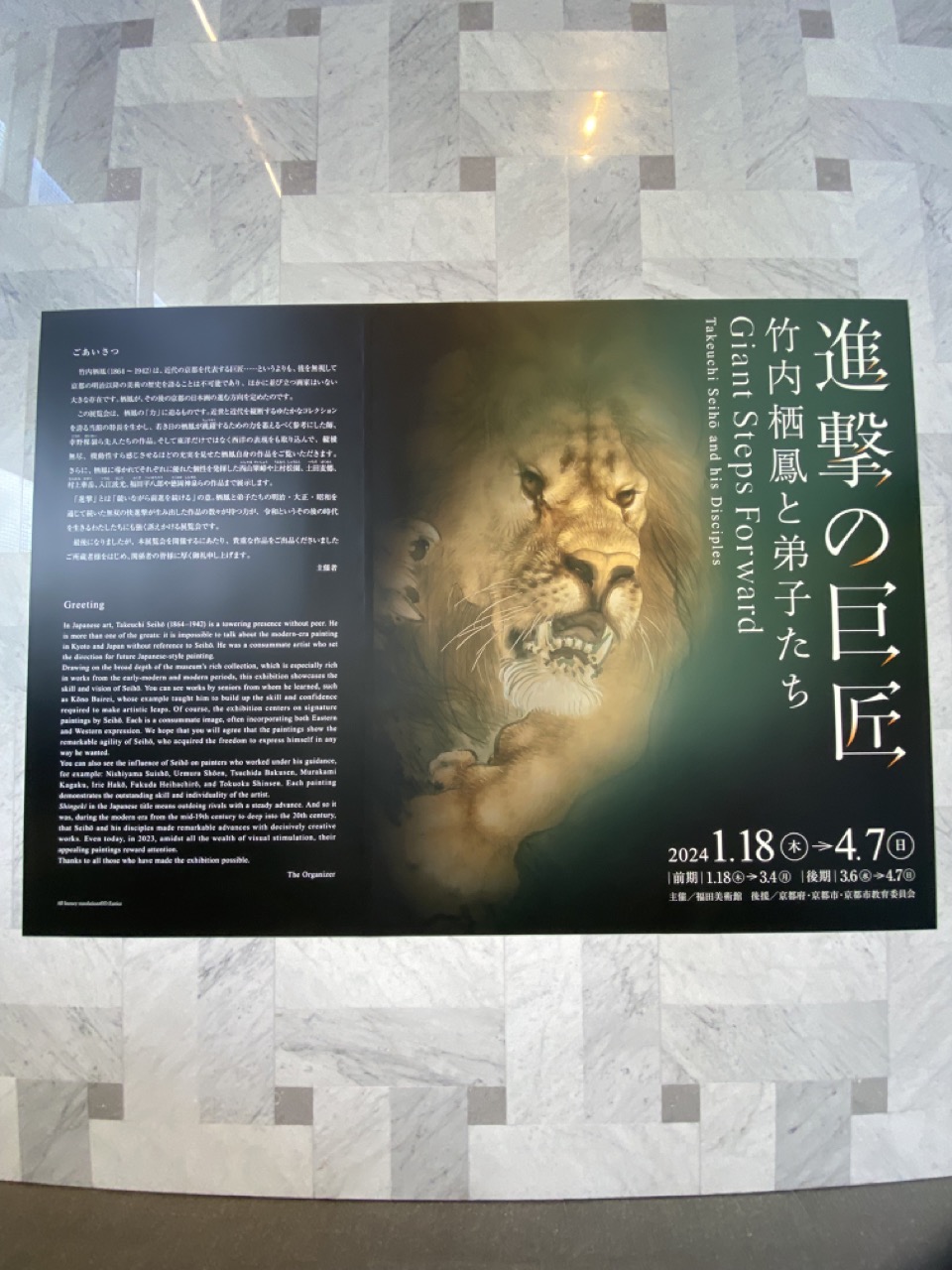

「竹内栖鳳とその弟子たち」

京都の美術館で日本画を楽しめるようになりたい

こんな人のための記事です。

結論から言うと、京都の美術館で日本画を楽しむポイントは、「京都画壇」について知ることです。京都画壇とは、京都で活躍した画家たちの総称です。近代の京都画壇を代表する存在が竹内栖鳳で、多くの弟子を育成しました。

今回の記事では、企画展『進撃の巨匠 竹内栖鳳とその弟子たち』(2024年・福田美術館)において展示された作品をもとに、僭越ながら私なりに日本画を楽しむヒントをご紹介したいと思います。

あくまで鑑賞時の私が感じたことですので、違った観点があると思いますが、見どころの一つとして参考にしてもらえたら嬉しいです。

この記事を読むことで、京都の日本画の楽しみ方を知り、皆さまの日常と美術館の距離を近づける一助となれば幸いです。

早速ですが、今回取り上げる作品はこちらです。

順番に解説していきます。

「竹内栖鳳とその弟子たち」の見どころ

栖鳳の動物を楽しむ

竹内栖鳳《猛虎》1930年(福田美術館蔵)

虎が中空を見上げています。

視線の先にある何か黒いものは、飛んでいる虫かと思いきや、実は竹内栖鳳の署名で、おかしみを与えます。決して”猛虎”とは思えない表情も相まって、動物の愛らしさが感じられます。

右の前脚をあげ、今にも飛びかかろうとする瞬間を切り取っていて、躍動感のある構図です。そこには虎らしい勇猛さも感じ取れます。

竹内栖鳳が得意としたジャンルの一つに、動物画があります。特に、雀などの鳥たちやネコ科の動物を描いた作品に見どころが多いので、注目してみてください。大胆だけど絶妙な構図、洗練された筆遣い、毛並みのリアルな質感、それぞれの豊かな個性、生命感溢れる表情など、すぐにたくさんの魅力に気づくことでしょう。

女性が描く美人画を楽しむ

伊藤小坡《雪の朝》明治-昭和時代(福田美術館蔵)

着物姿の女性が障子の丸窓を開けて外を覗いています。

女性が着ているのは色鮮やかな振袖で、年が若く見えます。袂で口元を軽く押さえながらも、驚きを素直に表しています。

何に驚いたのか。右下に雪のつもった南天の実が描かれ、タイトルにもある通り、朝起きて窓を開けると一面が雪景色で感動しているのでしょう。女性の無邪気な感情が、冬の朝の清々しい空気を伝えてくれます。

栖鳳門下の女性画家というと、美人画を得意とした上村松園が有名ですが、この伊藤小坡も実力のある素晴らしい画家だと感じました。小坡の描く女性画をぜひ探してみてください。

麦僊の挑戦を楽しむ

土田麦僊《鶏頭花》1915年頃(福田美術館蔵)

2輪の赤い鶏頭とそのまわりに無数の青い朝顔。

花びらを特に見ると分かりやすいのですが、形が平面的に描かれています。金箔や銀泥を装飾的に用いている点も日本画の伝統的な手法です。

一方で、花の色は自然より鮮烈で、情熱的な感情を表しているかのようです。

大正期は雑誌『白樺』によって西洋美術の動向が紹介されていました。西洋の新しい色彩を熱心に取り入れようとした麦僊の挑戦を感じることができる作品です。

濃淡の技を楽しむ

榊原紫峰《椿群禽》大正-昭和時代(福田美術館蔵)

椿が白い花を咲かせて、春を告げています。

緑葉の濃淡が特に細やかで、作品全体に品の良さを与えています。よく見ると、樹木の中にたくさんのメジロがいて、春を謳歌している様子が見えます。

濃淡の技と感性が見事に感じられるこの絵の作者、榊原紫峰は後に水墨画の道に進んだそうです。濃淡の表現に集中して楽しむという視点で、水墨画を追いかけてみるのも楽しいかもしれませんね。

自分の感性と向き合う時間を楽しむ

徳岡神泉《池》1967年(福田美術館蔵)

池に1羽のアヒルが浮かんでいます。

このアヒルは前へ進んでいるのでしょうか、それとも止まっているのでしょうか。そして季節はいつでしょうか。単純化された色と形からは判断できません。

タイトルには「池」とあるだけで、何も手がかりを与えてくれません。あまりにも多くの判断が鑑賞者に委ねられています。その時の自分の感性と向き合う静かな時間を提供してくれる作品です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

どのような絵に、どのような点に魅力を感じるかは、人によってもちろん異なります。みなさまもぜひ自分の好きな絵を見つけてください。自分が何に心を動かされたか、何に共感したかを知ることは、自分自身の状態や価値観を知ることにもつながります。絵の中に好きなもの、嫌いなものを見つけることで、あなたの日常をより豊かにしてもらえたらと思います。

このブログでは、ミュージアムや展覧会のさまざまな活用法をお届けしています。

Instagramもやっています。有意義な情報、有益な情報を投稿できるよう活動していきますので、ぜひフォローをお願いいたします。

Instagram →tasuku(@tasukuasi.museum)

あなたの目に映る日常がより美しく、豊かになりますように!

ではまた!

コメント