アートを見て、心を動かそう!

今回行ってきた展覧会はこちら!

「佐伯祐三-自画像としての風景」

2023年4月から大阪中之島美術館にて開催されました(東京ステーションギャラリーから巡回)。

世界一の佐伯祐三コレクションを誇る大阪中之島美術館による満を持しての記念展です。

佐伯祐三の魅力は?

そんな方のために、この記事では、実際に展覧会を見に行ってきた体験を基に、佐伯祐三の傾向や特徴がよく表れていると感じた作品を5点選んで紹介します。

この記事を読めば、佐伯祐三作品の見どころが分かるので、美術鑑賞のやり方や書き方の参考になると思います。

結論から言うと、佐伯芸術の魅力は、街の風景画の重厚感と哀愁が漂う作風です。そして、その風景の中に、画家自身の内面も感じ取ることができます。

具体的に取り上げる作品はこちら!順番に解説します。

佐伯祐三展(大阪中之島美術館)で気になった絵5選

佐伯祐三《立てる自画像》1924年(大阪中之島美術館蔵)

道の真ん中に立つ画家の自画像。

肝心の顔部分がナイフでごっそりと削り取られていて、表情が分かりません。自画像にもかかわらず、自分の顔が描けないということは、画家としての方向性に迷っていたに違いありません。苦悩する姿を想像することができます。

少し前に描かれた《パレットを持つ自画像》(1924年、ENEOS株式会社蔵)と比較すると、同じ年に描かれたとは思えないほど、画風の変化に驚きます。一度目のフランス滞在でヴマランクと出会い、自分の絵を強く非難された事件の直後に描かれた作品だそうです。

ところで、パレットと筆を持って道に立つという構図は、どこかアンリ・ルソーの《風景の中の自画像(私自身、肖像=風景)》(1890年、プラハ国立美術館蔵)を思わせます。(しかしルソーとは違って、地面の上にしっかりと足を着けて立っています。)

画家が立つ場所は、佐伯が好んだ東京・下落合の原風景でしょうか。画家の心の拠り所だったのかもしれません。

佐伯祐三《壁》1925年(大阪中之島美術館蔵)

建物の壁。

画面のほとんどを占めていて、ヴマランク事件後の佐伯祐三が、文字通り「壁」に真正面から向き合っています。そのタッチは荒々しく、物質感が尋常でない絵肌(マチエール)に圧倒されます。また、壁に描かれた文字も印象に残ります。

佐伯祐三のスタイルが確立したといえる作品です。何の変哲もない壁のなのに、本当の壁のようで、展示室で存在感を放っています。

佐伯祐三《下落合風景》1926年頃(和歌山県立近代美術館蔵)

東京・下落合の道路。

空はどんよりとした曇り空で、病のために一時帰国を強いられた画家の無念を映しているかのようです。

たくさんの電柱が空高く立っていて、日本の近代化を象徴しています。通りを歩く人々の服装や土がむき出しの道路、日本風の家屋なども、大正時代の雰囲気を伝えています。

どこにでもあるような普通の風景ですが、電柱の連なりが、画面に奥行きをもたらしています。

「下落合風景」シリーズの電柱に見られるタテの垂直線への画家の関心は、《滞船》(1926年、神奈川県立近代美術館蔵)をはじめとする、「滞船」シリーズにおける帆柱にも確認できます。

佐伯祐三《ガス灯と広告》1927年(東京国立近代美術館蔵)

パリの街に貼られたポスター。

暗い壁に、彩りが咲き乱れています。書き文字が、広告の枠をはみ出さんばかりに、軽快に踊っています。再びパリで絵を描ける、画家自身の喜びが爆発しているようです。

東京や大阪の風景で見られた垂直線は、パリではガス灯になり、その配置が絶妙です。

壁の重厚感と線の躍動感、哀愁漂う街の雰囲気、そしてその絵肌そのものといった佐伯芸術の魅力がたっぷりと詰まった代表作です。

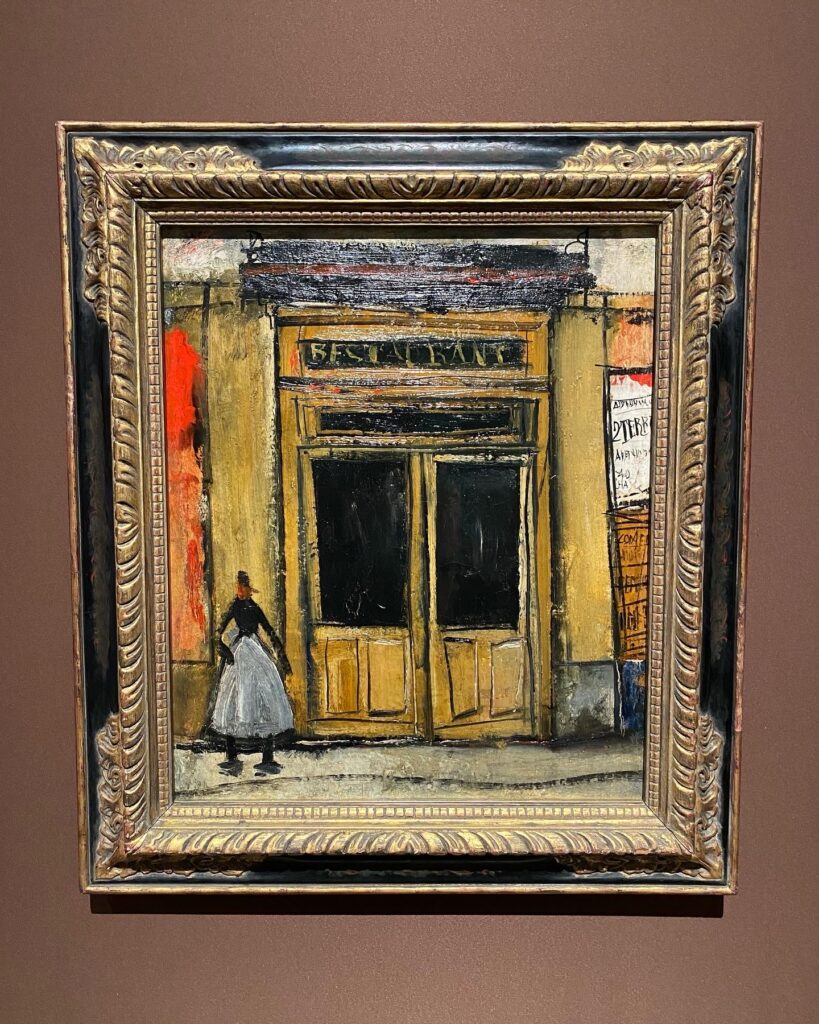

佐伯祐三《黄色いレストラン》1928年(大阪中之島美術館蔵)

黄色い店の入り口。

扉の窓は真っ黒で、中のにぎわいをうかがうことはできません。そばには女性がまるで門番のように立っています。

太い輪郭線で縁取られた色面が鮮烈に立ちはだかっていて、頑丈さを与えています。

「RESTAURANT(レストラン)」と書いてあるにもかかわらず、中へ入ろうという気を起こさせません。

同じく最晩年に描かれた《扉》(1928年、田辺市立美術館蔵)とともに、固く閉じられたそれは、画家として到達した精神を映しているようです。

いかがでしたでしょうか。

佐伯祐三の作品についてもっと知りたい方は、こちらの本がおすすめです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

このブログは、ミュージアムや展覧会のさまざまな活用法をお届けしているブログです。

Instagramもやっています。有意義な情報、有益な情報を投稿していきますので、ぜひフォローをお願いします。→Instagram(@tasukuasi.museum)

コメント