アートを見て、心を動かそう!

本日の展覧会はこちら!

「ピカソ 青の時代を超えて」

2023年2月からひろしま美術館(広島県)にて開催されました(ポーラ美術館(神奈川県)から巡回)。

国内屈指のピカソ・コレクションを誇るポーラ美術館とひろしま美術館による、ピカソの制作に関する調査・研究を含む共同企画展です。

展覧会の感想は?ピカソは何がすごいの?

ピカソは作風が次々と変化したことで知られています。その軌跡をめぐって、時代・地域・分野を超えた研究や交流が生まれているという事実がまず、天才の偉業を物語っているように思います。

今回は、本展で実際に見てきた作品の中から、ピカソのすごさを特に実感した作品を5点選んで紹介します。

この記事を読めば、初期から晩年までを通じたピカソの制作の特徴が分かるので、ピカソの作品をより深く楽しむことができると思います。

ピカソに関しては、こちらの展覧会についても記事を書いています。

「ピカソとその時代 ベルリン国立ベルクグリューン美術館展」(国立国際美術館)

また、本展には国内コレクションの名品も多く展示されていました。実は、日本国内でもピカソ作品を見ることができる美術館はたくさんあります。それらも合わせて紹介しますので、残念ながら今回のピカソ展を見逃してしまった方は、お近くの美術館の常設展やコレクション展を訪ねてみてください。

結論から言うと、ピカソの制作のエッセンスは、描きながら大胆に変えることです。ピカソのすごさの秘密も、”変われる”ことにあると思います。

具体的に取り上げる作品はこちら!順番に説明します。

ピカソのすごさを実感した作品5選

《酒場の二人の女》1902年(ひろしま美術館蔵)

バーで飲む女性の背中。「青の時代」と呼ばれる、ピカソの原点ともいえる時期の作品です。

二人の女性が背中を曲げて、うつむいていて、人生の悲哀を感じます。青い色調の画面が、主題の精神性を高めています。

背中の骨がゴツゴツと盛り上がっていて、彫刻のようです。この背中は、ロダンからの影響が指摘されています。

また、輪郭線や平坦な色面はゴーギャンの影響とされます。天才といえど、先人からも吸収していることがうかがえます。

実はこの作品、下層に赤ちゃんを抱いてうずくまる女性が描かれていることが、調査研究により判明しています。カンヴァスを節約するために描き変えていたそうですが、その事実から作品に新たな意味合いが帯びるように感じました。

この「塗り変える」スタイルは、青の時代以降も、ピカソの制作プロセスにおいて重要なポイントです。

「青の時代」では、他にも以下の国内コレクションの作品が本展に展示されていました。

- 《海辺の母子像》(1902年. ポーラ美術館蔵)

- 《肘をつく女》(1902年. アサヒビール大山崎美術館蔵)

この後のピカソは、薄紅色のいわゆる「バラ色の時代」を迎えますが、その時期の作品も展示されていました。

- 《女と裸の子供》(1905-06年. ポーラ美術館蔵)

《女の半身像(フェルナンド)》1909年(同館蔵)

キュビズム最初期の女性半身像(セザンヌ的キュビズムの時代、フェルナンド・シリーズ)。三次元の現実を二次元のカンヴァスにいかに表現するか。ピカソらの実験の始まりを感じさせる作品です。

顔立ちや体つきが単純化されて、幾何図形(円形や角形)で表されています。現実の再現からは大きく離れていますが、肉体の立体感やボリューム感は感じられます。

同じくフェルナンドをモデルに描いた《裸婦》(1909. ポーラ美術館蔵)ではさらに実験が進み、全身像が多面体で表されています。それはまるで鉱物の結晶体のようです。

フェルナンド・シリーズは、一人のモデルについて、その特徴の新たな表現を試すように作品ごとに形態を変えていて、造形への強い探究心がうかがえます。

《仔羊を連れたパウロ、画家の息子、二歳》1923年(同館蔵)

息子パウロの肖像画。天才画家の人間らしい温かみを感じられる作品です。

線描がシンプルかつ的確に体つきをとらえています。色使いもシンプルに、背景をグレーでまとめてモデルを引き立てています。

ささっと簡潔に描いても、つまり描き変えなどをしなくても、ピカソは絵が上手いことが伝わる作品です(当たり前ですが)。

まるで宮廷肖像画のように、堂々とした姿で描いているところに、息子に対する喜びと愛情が感じられます。

ピカソは息子を何かに見立てて描くことが多かったのだそう。この絵も、右手に杖を持ち、仔羊を連れて、イエス・キリストに見立てているようです。

ピカソの子どもシリーズでは他にも、自分自身(画家ピカソ)に見立てた《花束を持つピエロに扮したパウロ》(1929年. ポーラ美術館蔵)を見ることができました。

《ラス・メニーナス(マルガリータ王女)》1957年(バルセロナ・ピカソ美術館蔵)

王女一人の肖像画(ラス・メニーナス・シリーズ)。スペインの宮廷画家で、17世紀を代表する巨匠ベラスケスによる傑作《ラス・メニーナス(女官たち)》を元にしています。「絵画」のあり方を追求するピカソの姿勢が伝わる作品です。

ポーズは原作と同じですが、体つきや色彩を大きく変えて、ピカソなりの表現へと昇華しています。

王女の目は左右異なる色で描かれています(左は赤い目、右は白い目)。原作では、王女から見て左側に父親の国王、右側に母親の王妃がいるはずです。王女の目にはそれぞれがどのように映っていたのでしょうか。ピカソはどう解釈したのでしょうか。

温故知新と言いますか、天才もまた偉人を研究して、自分の仕事に活かそうとしていたのですね。

晩年のピカソは、このような巨匠のオマージュのほか、「画家とモデル」というテーマや、絵画、人間、性愛、欲求といった本質的な主題を、対比的なモティーフを並列させて、旺盛に描いた作品が多いようです。

晩年の作品群としては、以下の国内コレクションを見ることができました。

- 《横たわる女》(1946年. アサヒビール大山崎山荘美術館蔵)

- 《草上の昼食》(1959年. ポーラ美術館蔵)

- 《アトリエのモデル》(1965年. 国立西洋美術館蔵)

- 《すいかを食べる男と山羊》(1967年. ポーラ美術館蔵)

- 《肘かけ椅子に坐る裸婦》(1964年. 国立国際美術館蔵)

- 《手を組む女》(1959年. ひろしま美術館蔵)

- 《女の半身像》(1970年. ひろしま美術館蔵)

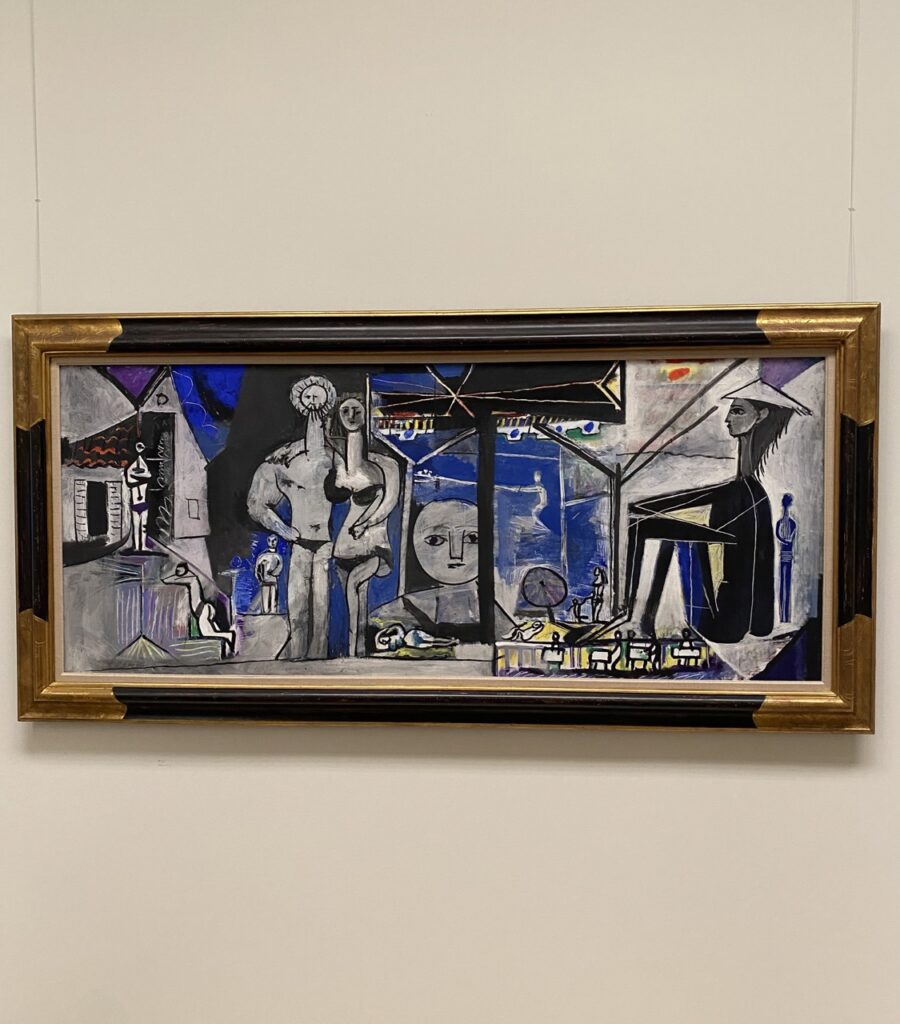

《ラ・ガループの海水浴場》1955年(東京国立近代美術館)

夏のバカンスで賑わう海辺の光景。描きながらモティーフを変容させる、ピカソ特有の制作手法が分かる作品です。

絵の中には、水着姿で肩を組んでいる男女がいます。水上スキーを楽しむ人がいます。楽しそうに母の手を引いて走る子どもも。右端には体育座りで黄昏れる女性がいて、中央には何かを観察している人の顔が大きく描かれています。

他にも、ビーチパラソルの下で横たわる人や、カフェテラスで過ごす人など、浜辺で思い思いの時間を過ごす人々のイメージで構成されています。

実は、いま挙げたようなイメージは、描き始めた当初はほとんど存在していません。それぞれ別のモティーフから大きく描き変えられて存在しています。

この作品は、映画『ミステリアス・ピカソ』で取り上げられていて、制作プロセスを撮影した映像が残っています。(展覧会場で放映)

そこでは、描きながら自由自在にモティーフを変えていく様子が明かされています。ピカソの制作の仕方がよく分かる面白い作品です。

最初から完璧を目指す必要はない。手を動かして変わりながらゴールに近づけばいい。そんなことを教えてくれます。

今回の紹介は以上です。

最後までお読みいただきありがとうございます。

もしよろしければ、Instagramのフォローをお願い致します。

コメント