アートで心を動かして、人生を豊かにしよう!

今回行ってきた展覧会はこちらです!

『マティス展』

2023年4月から東京都美術館で開催されました(巡回なし)。20世紀を代表する巨匠の生涯を母国ポンピドゥ・センターのコレクションでたどる展覧会です。

マティス展に行ってみた感想は?

結論から言うと、マティスが生涯をかけてアトリエという名の実験室で行った、感覚を色彩空間に変える探究の過程が紹介されていて、大満足でした。自分が求めている表現への飽くなき探究心こそ、マティスをマティスたらしめている秘密なのだと思いました。

マティス展の楽しみ方が分からない……

そんな方のために、この記事では、実際に展覧会に行ってみて興味深かった作品を8つ厳選して紹介します。

あくまで私が個人的に気になった作品なので、感想が違うところもあると思いますが、楽しんで読んでもらえたらと思います。

この記事を読むことで、20世紀を代表する巨匠アンリ・マティスの絵画の魅力を知り、あなたの美術鑑賞を充実させる一助となれば嬉しいです。

早速ですが、今回私が選んだ作品はこちらです。順番に解説していきます。

- 企画展『マティス展』(東京都美術館)の面白い展示8選

- アンリ・マティス《サン=ミシェル橋》1900年ごろ(ポンピドゥー・センター/国立近代美術館蔵)

- アンリ・マティス《豪奢Ⅰ》1907年(ポンピドゥー・センター/国立近代美術館蔵)

- アンリ・マティス《背中Ⅰ〜Ⅳ》1909〜1930年(ポンピドゥー・センター/国立近代美術館蔵)

- アンリ・マティス《赤いキュロットのオダリスク》1921年(ポンピドゥー・センター/国立近代美術館蔵)

- アンリ・マティス《マグノリアのある静物》1941年(ポンピドゥー・センター/国立近代美術館蔵)

- アンリ・マティス《赤の大きな室内》1948年(ポンピドゥー・センター/国立近代美術館蔵)

- アンリ・マティス《イカロス(『ジャズ』より)》1947年(ポンピドゥー・センター/国立近代美術館蔵)

- 《ロザリオ礼拝堂》1948〜1951年(ヴァンス)

- まとめ

企画展『マティス展』(東京都美術館)の面白い展示8選

アンリ・マティス《サン=ミシェル橋》1900年ごろ(ポンピドゥー・センター/国立近代美術館蔵)

アトリエの窓からの眺め。

マティスの絵画には、同じモティーフが何度も登場します。中でも特に代表的なものが、外と内の空間をつなぐ「窓」。この作品は左側に窓枠が描かれ、「窓」のモティーフが初めて現れたという点で重要な作品です。

風景の大胆な色彩や筆致など、フォーヴィズムが顔を覗かせています。また、画面右側の大きな描きかけの部分が、その後のマティスの長い冒険を予感させます。

マティスの好きなモティーフとしては、「金魚」も有名で、その意味で《金魚鉢のある室内》(1914年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館蔵)は本展のシンボル的な作品の1つになっています。机の視点にキュビズムの動向を取り入れている点もまた興味深い作品です。

アンリ・マティス《豪奢Ⅰ》1907年(ポンピドゥー・センター/国立近代美術館蔵)

海辺に立つ大きな女性。

愛と美の女神「ヴィーナス」のイメージと言われています。ボッティチェリの《ヴィーナスの誕生》を見た感動をもとに表現したのでしょうか。

足元には布を動かす従者、奥には花束を捧げる女性がいます。それぞれゼフュロス、フローラのイメージかもしれません。

作風の変化が面白いです。色彩が落ち着いていて、タッチも平坦で、《豪奢、静寂、逸楽》(1904年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館蔵)などで見せていた、鮮烈な色彩と荒々しい筆遣いのフォーヴィズムから大きく変化しています。

背景の空、山、海、砂浜が平らに分けられて、奥行き感がありません。筆触が見える粗さも印象的です。人物のフォルムが与える軽快さは、大作《生きる喜び》や後々の名作《ダンス》に通じるものがあります。

アンリ・マティス《背中Ⅰ〜Ⅳ》1909〜1930年(ポンピドゥー・センター/国立近代美術館蔵)

女性の後ろ姿の彫刻4連作。等身大ほどの大きさがあります。

制作順に追っていくと、だんだんフォルムが単純化していきます。《背中Ⅰ》と《ダンス》の制作が連動するなど、マティスが彫刻を通して女性の新しい身体表現を模索していたことが分かります。2作目以降は、前作の直彫りだそうです。

身体の垂直性、静と動の分岐点。絵画という2次元の中に3次元のフォルムをどう収めるか。マティスの飽くなき探求心が分かる興味深い作品です。4作目は、人物が背景に吸収されないギリギリまで単純化を進めていて面白いです。

アンリ・マティス《赤いキュロットのオダリスク》1921年(ポンピドゥー・センター/国立近代美術館蔵)

オリエンタルな部屋に横たわる女性。

ハーレム(オスマン帝国の後宮)の女性である「オダリスク」のテーマは、新古典主義のアングルをはじめ、数々の巨匠が描いた題材です。

マティスは、ニースに移り住んだ時代にこのオダリスクの作品を多く描きました。驚いたことに、マティスはこのためにオリエンタル風の劇場をアトリエ内に作り、スタジオのセットを自ら用意して組み立てたそうです。

オダリスクのシリーズでは、色彩や模様など、モデルを引き立てるために行った装飾の実験に注目してみてください。

アンリ・マティス《マグノリアのある静物》1941年(ポンピドゥー・センター/国立近代美術館蔵)

これはマティスの静物画。

真っ赤な背景に、室内の事物が並べられています。絵から強いエネルギーを感じて元気を与えてくれるのですが、それは単純に赤色の効果だけではない気がします。

中央に黄緑の花瓶に生けられた白い花。その後背に鍋のような物をなぜか上から捉えた図が添えられています。

それを取り囲むように漂う、陶器の壺、水瓶、貝の置物、そして観葉植物。3次元を平面に置き換える中で、位置関係の違和感を積極的に残しています。

それぞれの色を持つ事物が、まるでダンスしているようです。マティスはデッサンを何度も重ねるらしく、その末に生き残った、少ない筆数の簡潔な線が印象的。

色、形、配置を考え抜くと、身の回りのものにこんなにもエネルギーが生まれるのですね。生きる喜びを感じられる稀有な静物画です。

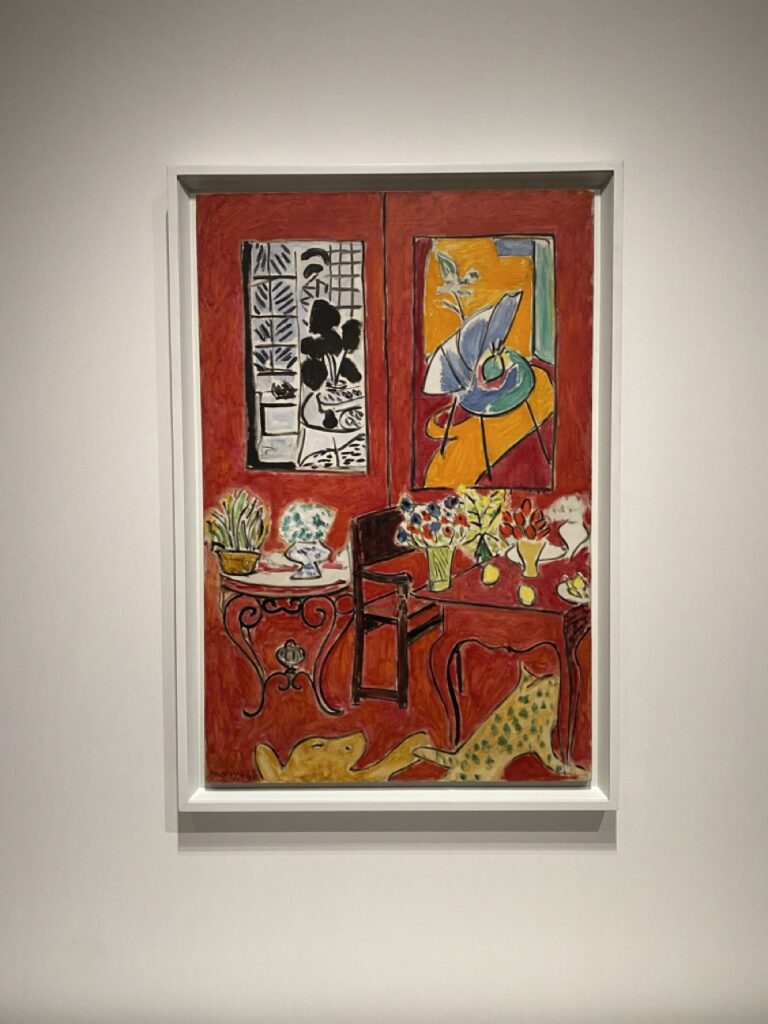

アンリ・マティス《赤の大きな室内》1948年(ポンピドゥー・センター/国立近代美術館蔵)

マティスの代名詞といえる「赤い部屋」シリーズ。

こちらは、それらの中でも最後に描かれた重要作です。

壁に掛けられた2枚の絵。左はモノクロで、右はカラフルと対照的です。それはまるで窓のように、室内と別の空間をつなげています。間に引かれた黒い縦線が、交わる2つの壁を同じ平面に変えていて、不思議な感覚を与えます。

画中画以外にもペアになっているものがあります。まず、真正面からの奥行きのない丸いテーブルと、斜めからの立体的な四角いテーブル。前者は、脚がマティスの好きなアラベスク模様になっています。それからテーブルの上の花瓶、果物。床に敷かれた動物のラグまで2つ。

音楽の対位法のように組み合わせられて、画面にリズムを与えています。「色彩の探求」、「空間の平面化」へのマティスの冒険の到達点といえる傑作です。

本展には、「ヴァンス室内画」シリーズ第1作の《黄色と青の室内》(1946年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館蔵)も展示されていました。

背景の単純化、アラベスク型の脚がついた円卓、ロカイユ様式の肘掛け椅子、陶製の壺、果物や花瓶など、このシリーズに特徴的な事物がすでに現れています。

真正面からの奥行きのない構図、不思議な空間につなぎ止められた黄色と青。室内画の色彩と空間をめぐる冒険がここから始まっています。

アンリ・マティス《イカロス(『ジャズ』より)》1947年(ポンピドゥー・センター/国立近代美術館蔵)

マティスの切り紙絵。

マティスが切り紙絵に取り組んだ理由は、晩年に体力が衰えていく中で、ハサミだけで紙から色と形を直接切り出すことができるからです。いわば、ハサミによるデッサン。かたちを取り出すという意味では、彫刻の直彫りの延長線上にある手法です。

『ジャズ』と名付けられた作品集には、線と色が即興的に奏でられる、ジャズのセッションのような作品が収められています。

繰り返される形が生み出す軽快なリズム。色彩のハーモニー。そして切り紙絵には、マティスがこだわった「平面化」があらかじめ運命づけられています。

中でも《イカロス》が私は好きです。ギリシア神話に取材した作品。平面なのに動いているように見えます。いつまでも生き続けるような赤い心臓の生命感が印象的です。神話の話を超えて、いろいろな想像がふくらむ切り絵です。

《ロザリオ礼拝堂》1948〜1951年(ヴァンス)

南仏ヴァンスにある礼拝堂。

マティス芸術の集大成です。最後にそれを伝える品々の展示と映像の放映がありました。

マティスはここで、建築そのものから室内装飾、調度品、司祭服にいたるまで、教会空間の全てをデザインしました。

ステンドグラスの大きな窓が、太陽光をマティスの色と形に切り取っていて、素敵な空間です。マティスは、「信教に関わらず、気持ちそのものが軽くなる場所」を目指したといいます。空間と平面の関係、色彩探求の全てがここに注ぎ込まれています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

みなさまもぜひ自分のお気に入りの絵を見つけてください。

どの絵に惹かれるかは、もちろん人によって違います。何に心を動かされたかを知ることは、自分自身の状態や価値観を知ることにもつながります。お気に入りの絵を見つけることで、自分の人生をより豊かにしてもらえたらと思います。

好きな絵を見つけるには、まずは作品集を買ってみましょう。アンリ・マティスならこれがおすすめです。

なぜ作品集が必要かというと、本当に好きな絵と出会うには、気になっている作家の作品をまとめて見るのが効果的だからです。一定量の作品を見ることで、その作家の気になる特徴について、あなた自身のイメージをより明確にできます。

その特徴がよく表れた絵が、あなたにとって特別な作品になるはずです。美術館で実物を見る際にも、好きなポイントに集中して鑑賞することができますよ。

最後までお読みいただきありがとうございます。

このブログは、ミュージアムや展覧会のさまざまな活用法をお届けしているブログです。

Instagramもやっています。有意義な情報、有益な情報を投稿していきますので、ぜひフォローをお願いします。

Instagram →tasuku(@tasukuasi.museum)

コメント