今回振り返る展覧会はこちら!

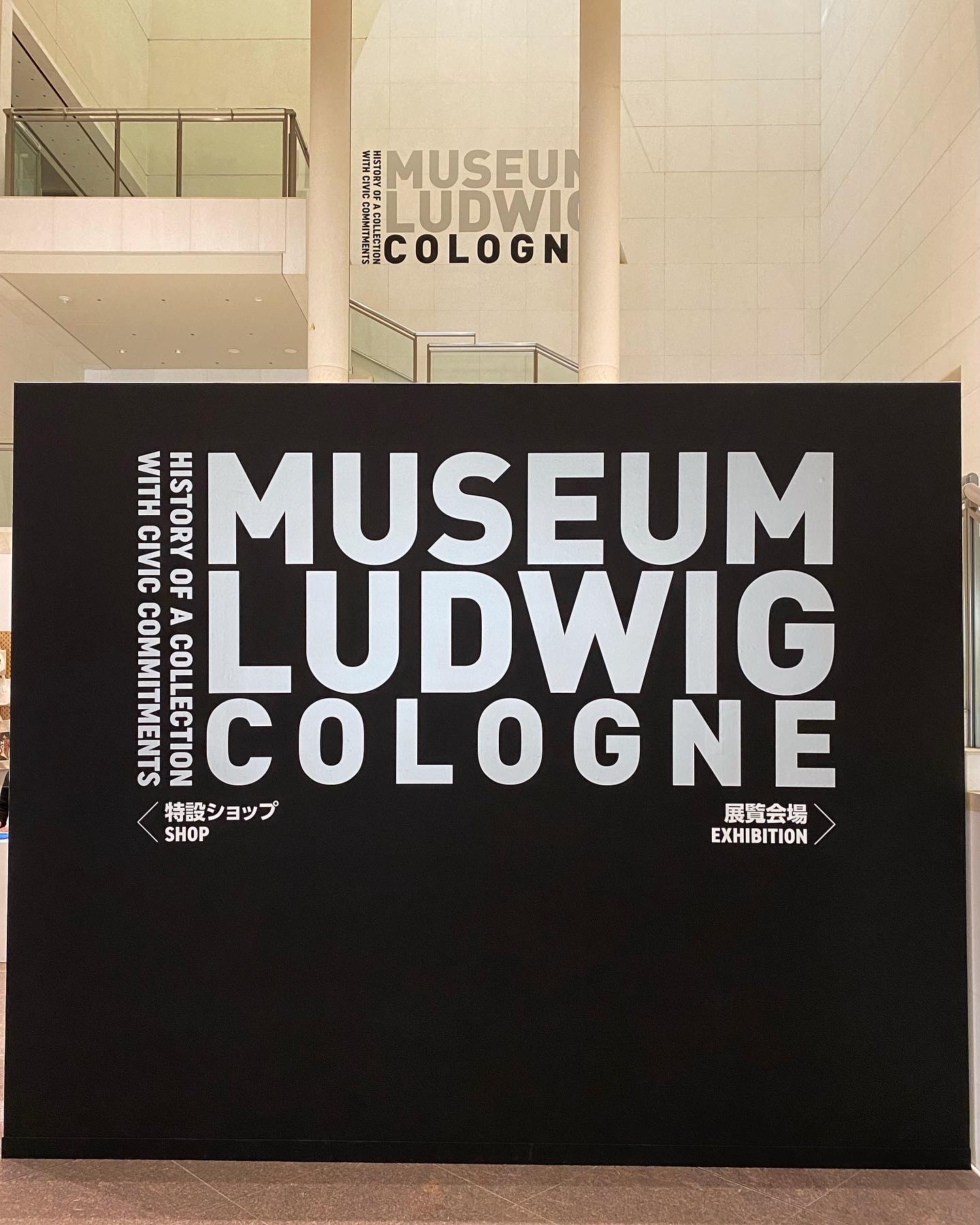

「ルートヴィヒ美術館展 20世紀美術の軌跡−市民が創った珠玉のコレクション」

京都国立近代美術館にて開催されました。(東京・新国立美術館から巡回)

ドイツのルートヴィヒ美術館が所蔵する、20世紀初頭から現代までの優れた美術作品を紹介する展覧会です。

「20世紀の美術は難しくて、どのように絵を楽しんだらいいのか分からない・・・」

安心してください。私も正解は分かりません(笑)

それでも、鑑賞初心者の方にも美術展覧会を楽しんでもらえるよう、私個人の感想を書いてみたいと思います。

それでは、具体的に振り返ってみましょう。

ワシリー・カンディンスキー《白いストローク》1920年(ルートヴィヒ美術館蔵)

いろいろな形や色が配置されて成り立っています。

しかしこの中で整った形をしているのは、真ん中で垂直にカーブしている白い線だけです。

他は無秩序に形成され、区切られ、あるいは混じり合っています。

一本の線の存在感で、なんとなく均整の取れた、まとまった絵に見えているのです。

この世界は、たったひとかきの秩序で数多の混沌が収められているようです。

そして、その一撃がむしろ細部を見えにくくするのかもしれません。

あくまで個人の感想です。

これは、ドイツ表現主義グループ、「青騎士」から抽象絵画への道を開いたカンディンスキーによる作品です。

1920年ですから、第一次世界大戦でモスクワに帰国していた時代に制作されたものです。

カジミール・マレーヴィチ《スプレムス 38番》1916年(同)

様々な大きさの四角形があります。

何か意味はあるのでしょうか。

それより先は……いかなる連想を試みようとも断ち切られます。

ぶっきらぼうで、気難しい相手です。

唯一話し相手になってくれそうなのは、この作品のコレクターです。

ルートヴィヒさん、一番目立つ色が自国ドイツの国旗カラーだから、この作品を買ったのでしょう。

あくまで個人の想像です。

ウクライナ(当時はソ連)出身のマレーヴィチが生み出した、対象のない幾何学的な形で構成するシュプレマティスム(絶対主義)という抽象絵画です。

パブロ・ピカソ《アーティチョークを持つ女》1941年(同)

女性が椅子に座っています。

右手で、アーティチョーク(野菜)にしてはトゲトゲしい棒状の物を立て、左手の爪は鋭く尖っています。

彼女の心は過敏で、安定していないように思われます。

目を大きく見開いて、耳を高い位置でそばだてています。

そして黒い空気が周りに立ち込めています。

やはり只事ではありません。

彼女に平穏な暮らしが訪れることを願うばかりです。

ルートヴィヒ美術館がコレクションを誇る20世紀最大の画家ピカソの、1941年の一品です。

マックス・エルンスト《喜劇の誕生》1947年(同)

人の顔のような形が、台の上からぬっと前方へ飛び出しています。

その表情が可笑しく、顔文字の (´Д` ) のような顔をしています。

この人物にとって何かショッキングなことが起きたのでしょう。

その背後ではもう一体が、すっと少し後方に引きながら、前の人を眺めています。

目元や口元の形から、歯を出して笑っているようにも見えます。

悲劇は、少し離れて客観的に見れば喜劇に見える。

もし今は辛くても、時間が経てばいつか笑える日が来るかもしれません。

あくまで個人の見方です。

エルンストはシュルレアリスムの画家で、潜在意識にあるイメージを取り出して絵画に表現しようとしました。

ウィレム・デ・クーニング《無題Ⅶ》1984年(同)

赤色と青色の線が画面上を大胆に、自由にうねっています。

勢いよく、白いカンヴァスを滲ませたりもしながら。

そうして作られた面に、時に黄色が点されています。

目に映っているのはまるで絵の具が、あるいは表現者の魂が、カンヴァスの上を生きた痕跡のようだと私は感じました。

その生き様の躍動感や力強さに心を動かされます。

デ・クーニングは、抽象表現主義のアクション・ペインティングの画家です。

オランダ生まれの彼がアメリカに渡って活動したように、20世紀は芸術の中心地がヨーロッパからアメリカへ移っていった時代でもありました。

今回は以上になります!

この記事が、「20世紀美術」を皆さんなりに楽しむ手助けになれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

Twitterのいいね・フォローよろしくお願いします!

[参考文献]

早坂優子(2006).『鑑賞のための西洋美術史入門 (リトルキュレーターシリーズ) 』.視覚デザイン研究所

コメント