アートで心を動かして、人生を豊かにしよう!

今回行ってきた展覧会はこちらです!

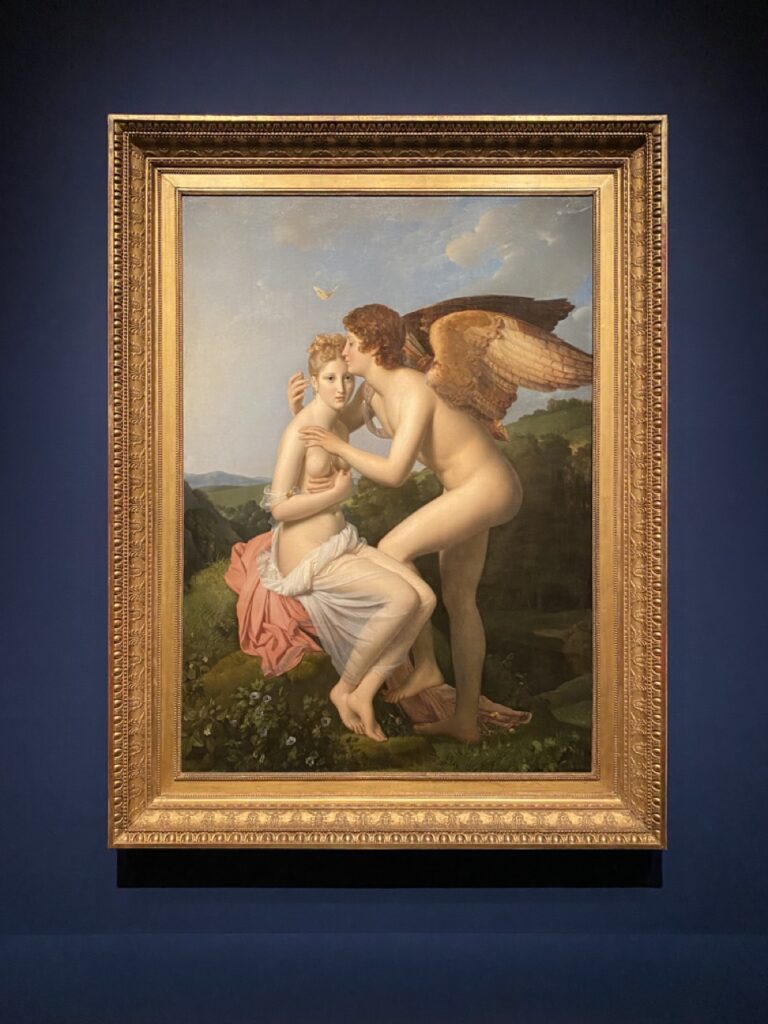

『ルーヴル美術館展 愛を描く』

2023年6月から京都市京セラ美術館で開催されました(国立新美術館から巡回)。

ルーヴルコレクションの中から、今回は「愛」がテーマの絵画を厳選した展覧会です。

ルーヴル美術館展に行ってみた感想は?

さまざまな形で表現された愛が、ルーヴル美術館の壮大さを物語っていました。深淵な神話画や宗教画も、普遍的だからこそ身近に感じられました。

ヴァトー、ブーシェ、フラゴナールらロココの有名な巨匠だけでなく、日本であまり知られてない画家の作品も多く来日していて、新たな出会いがあって満足でした。

知らない画家が多くて、ルーヴル美術館展を楽しみ方が分からない……。

そんな方のために、この記事では、実際に展覧会に行ってみて、あまり有名ではないけど興味深かった作品を5つ厳選して紹介します。

あくまで私が個人的に気になった作品なので、感想が違うところもあると思いますが、楽しんで読んでもらえたらと思います。

この記事を読むことで、有名どころだけではない西洋絵画の魅力を知り、あなたの美術鑑賞を充実させる一助となれば嬉しいです。早速ですが、今回私が選んだ作品はこちらです。順番に解説していきます。

企画展「ルーヴル美術館展」(京都市京セラ美術館)のあまり知られてない名画5選

ウスターシュ・ル・シュウール《アモルの誕生》1645年頃(ルーヴル美術館蔵)

雲の上の出産シーン。

生まれた子に小さな翼が生えていて、これはアモルの生まれたシーンです。

アモルとは、ローマ神話の「愛を司る神」です。キューピッド(クピド)とも呼ばれました(ギリシア神話ではエロス)。本展では、「愛」を象徴する存在として、数多くの神話画に登場しています。

画面の中心に、愛と美の女神ヴィーナスがいて、アモルの母です。背後に三美神、上に曙の女神がいます。

女神たちで三角形の構図を作っていて、安定感があります。配色も、青・黄・赤の装いの3色で、すっきりとした開放感を与えています。

本作は、ル・シュウールが描いた、アモルの物語を主題にしたシリーズの1枚です。他のシリーズ作品も構図が非常に優れているので注目してみてください。

ル・シュウールは神話画だけでなく、宗教画も描いています。本展に展示されていた《キリストの十字架降下》(1651年、ルーヴル美術館蔵)もまた、完成された配色と構図が心に残る名作と言えるでしょう。

サッソフェラート《眠る幼子イエス》1640-1685年頃(ルーヴル美術館蔵)

乳児を抱く母。

我が子を頬で触れ、細めた目で見つめていて、深い愛が感じられます。

優しいまなざしを向けられた子は、頭を母の胸にもたせかけ、安らかに寝入っていて、なんと微笑ましい光景でしょう。母の手にちょこんと置いた小さな手がまた可愛らしい。

現実の人間らしく描かれていますが、これは聖母子です。聖母子像でありながら、普通の母子像としても理想的な親子愛が感じられます。

幸せな気持ちにさせてくれる名画です。

シャルル・ル・ブラン《エジプトから帰還する前の聖家族》1655年頃(ルーヴル美術館蔵)

親子3人の食卓。

父に語りかける息子、息子に耳を傾ける父、見つめる母。3人の視線が一直線上で交差し合う団欒の情景から、家庭の仲睦まじさが伝わります。

この絵も宗教画ですが、普通の家族の絵として見ても美感を与える名画です。

また、テーブルクロスや水差しなど質感を見事に描き分けていて、その描写力も見どころです。

ユベール・ロベール《かつてヴィーナスに捧げられた神殿》1788年(ルーヴル美術館蔵)

古代ローマの神殿。

円形の建物のそばで白い鳩が舞っていて、これはヴィーナスの持物(アトリビュート)です。つまりこの建物は、愛と美の女神にまつわるものです。

正面には、ヴィーナスと見られる姿の彫刻があります。そして今を生きる人間の小ささが、いにしえの神殿の大きさを強調しています。

朽ちた「愛と美の神殿」に流れた年月。愛と永遠について考えさせ、詩情をかきたてる名画です。

この絵の作者ユベール・ロベールは、「廃墟のロベール」として名声を築きました。また、ルーヴル美術館グランド・ギャラリーの設計に携わったことから、ルーヴル美術館と関係が深い画家でもあります。

ジャン=バティスト・グルーズ《アモルに導かれる「無垢」》、または《ヒュメナイオスの勝利》1786年頃(ルーヴル美術館蔵)

行動に出る女とそれを引き留める人。

中央の恍惚とした表情の女性は、初恋にときめく「無垢」の婦人像だそうです。もう一方は「理性」の擬人像。

周りには愛の神アモルがたくさんいます。松明を掲げ、「さあ行こう!」と「無垢」を誘うアモル、「理性」を邪魔するアモル……。

アモル以外にも、赤いバラ、行き先を見る犬、飛び立つ鳩など、「愛」に関する象徴的なモティーフが描かれています。

コミカルで、愛嬌たっぷりの名画です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

日本であまり有名ではないけれど、素晴らしい西洋絵画の作品はまだまだたくさんあります。みなさまもぜひ自分のお気に入りの絵画を見つけてください。

西洋美術を楽しむために、西洋美術の事典を一冊買っておきましょう。

こちらの事典がおすすめです。評論家・編集者の山田五郎さんもYouTube内で”定番本”として挙げていました。

『西洋美術解読事典: 絵画・彫刻における主題と象徴』/ジェイムズ・ホール (著), 高階秀爾 (監修)/河出書房新社

この事典が手元にあると、絵の中の気になった要素を調べることで、鑑賞がより深く、楽しい体験に変わります。

西洋絵画が分からないと諦めるのではなく、絵画の世界に自ら没入する手段を手に入れましょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。

このブログは、ミュージアムや展覧会のさまざまな活用法をお届けしているブログです。

Instagramもやっています。有意義な情報、有益な情報を投稿していきますので、ぜひフォローをお願いします。

Instagram →tasuku(@tasukuasi.museum)

コメント