今日も「かえる観覧帳」を読みに来てくださり有難うございます。

今回行ってきた展覧会はこちらです!

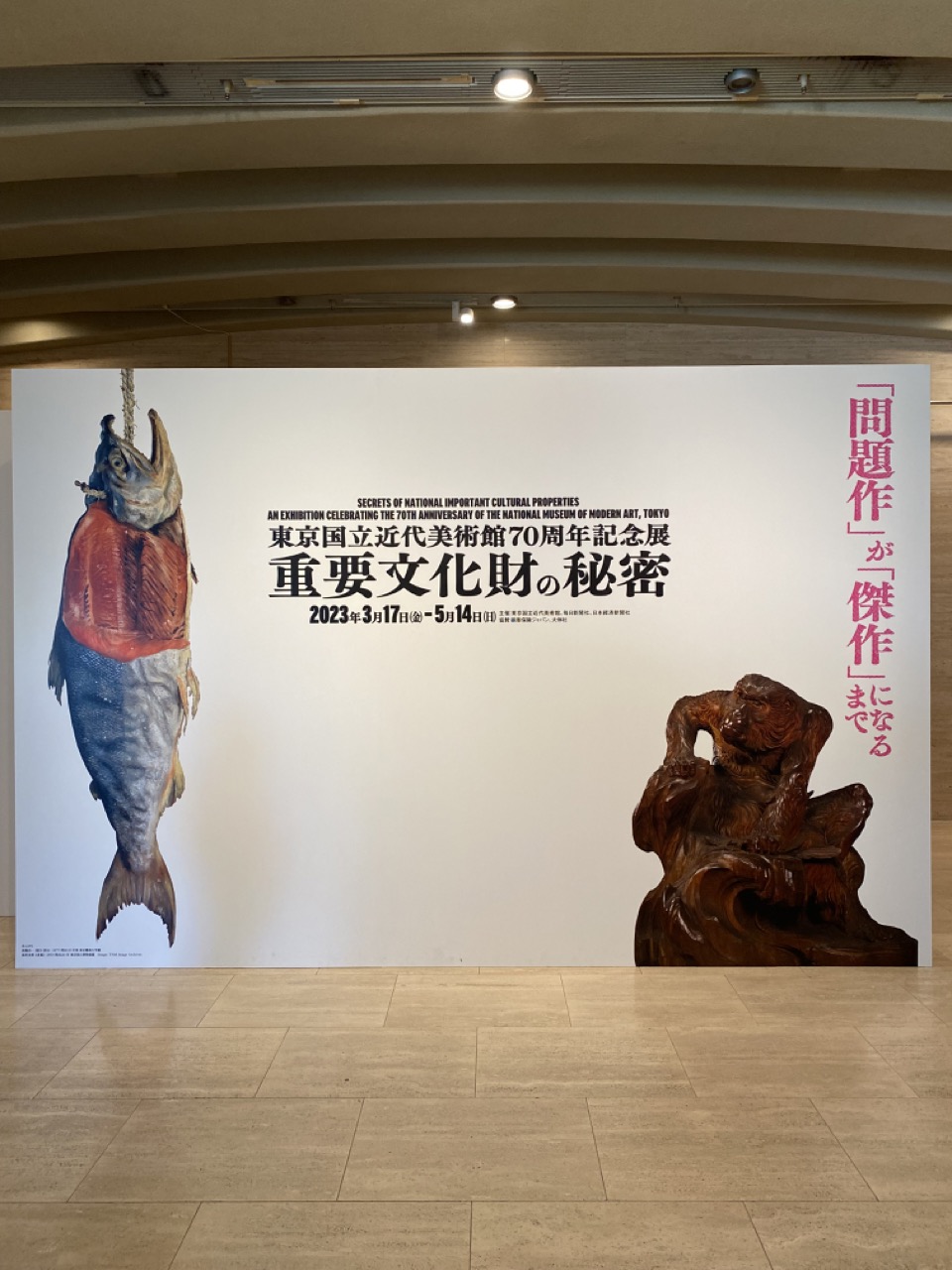

東京国立近代美術館70周年記念展『重要文化財の秘密』

2023年3月から東京国立近代美術館にて開催されました。近代美術(明治以降)の重要文化財だけを集めて紹介する展覧会です。つまり、ぜんぶ重要文化財。

一度は見ておくべき重要文化財を教えてほしい

そんな方のために、私が特におすすめしたい重要文化財を10点選んでみました。

あくまで私が個人的に気になった作品なので、感想が違うところもあると思いますが、楽しんで読んでもらえたらと思います。

この記事を読むことで、日本近代美術の超一流作品を知り、あなたの美術鑑賞を充実させる一助となれば嬉しいです。

早速ですが、今回私が選んだ作品はこちらです。順番に解説していきます。

企画展「重要文化財の秘密」(東京国立近代美術館)に展示されたおすすめ作品5選

菱田春草《黒き猫》1910年(永青文庫蔵(熊本県立美術館寄託))

時間の使い方が神業。

菱田春草の《黒き猫》は、実はたった5日で完成させた重要文化財です。

輪郭をぼかす技法により、その毛並みがよく分かります。猫の黒色と対決するように、葉っぱの金色が配置されて、色彩の緊張感を保っています。また、黒猫の細密な写実性と柏の木の平面的な装飾性を同時に取り入れています。

このような完成度の高い作品を5日で仕上げた菱田春草は、きっと仕事術の天才に違いありません。要点を整理し、最小の時間で成果を最大化させる力に長けていたのでしょう。

横山大観《生々流転》1923年(東京国立近代美術館蔵)

ストーリーの伝え方が壮大。

横山大観の《生々流転》は、全長が40メートルもある超大作絵巻です。

単純に長さだけでなく、構想力においてもスケールの大きさを感じさせる日本画です。この絵では、雨の水が龍になるまで、水の物語が水墨の巨匠によって表現されています。

春から冬まで、朝から夜まで、水のあらゆるかたちを表現していて、横山大観が極めた水墨技法の集大成を見ることができます。

道を極めるとは、ここまでやることなのですね。

土田麦僊《湯女》1918年(東京国立近代美術館蔵)

伝統と革新の融合。

土田麦僊の《湯女》は、松と藤の花が大きく描かれていて、桃山時代のやまと絵のようです。

それを背景として(というよりむしろ存在感のある風景として)、その中に肌をはだけた湯女が横たわっていて、官能的です。それはまるで西洋画で伝統的にモチーフにされる「横たわる裸婦」のようです。

やまと絵に横たわる裸婦を組み合わせる。新しい芸術を生み出す挑戦を見ることができます。

小林古径《髪》1931年 (永青文庫蔵(熊本県立美術館寄託))

線はそんなに必要ない。

小林古径の《髪》は、上半身裸の女性が髪の毛をとかしてもらっていて、日常の静かな時間が流れています。裸婦を描いているにも関わらず、官能的というよりむしろ品格があります。

注目したいのは、裸体を描く線の細さ。単純化された無機質な線なのに、女性の柔らかな肌が表現されています。色彩も少なめです。

線や色を減らして構築する点において、ミニマリスト的な作品です。

上村松園《母子》1934年(東京国立近代美術館蔵)

装いは変われど、母のまなざしは変わらない。

上村松園の《母子》は、明治期の和装の婦人が幼児を抱き上げている絵です。優しい視線を我が子に向けていて、母性が表現されています。

女性の美意識に基づいた、気品のある美人画を確立した上村松園は、女性画家として初めて、《序の舞》で重要文化財の指定を受けました。

本作《母子》は、見た目の美しさにとどまらない、人間性の美にまで昇華した作品になっています。

あなたが今まで生きてきたなかで、変わらないものは何でしょうか。

竹内栖鳳《絵になる最初》1913年(京都市美術館蔵)

竹内栖鳳の《絵になる最初》はジェンダーの問題に気付かせます。

日本画の巨匠が裸体モデルで取り組んだのは、西洋の画題ではなく、西洋に戸惑う日本人でした。裸婦の画題を恥じらいの美に帰着させていて、近代では画期的な美人画として評価されています。

一方で、現代の感覚からするとそれでも違和感があるかもしれません。それは、美人画には伝統的に男性の視線が付きまとってきたことを示唆しているからでしょう。

美人画って何でしょうね。

浅井忠《収穫》1890年(東京藝術大学蔵)

新しい技術を獲得するのって、気力が要る。

浅井忠の《収穫》は、日本独自の農村風景を西洋の油絵で描いた作品。

当時の田舎の現実的な空間を、写実的に描き込んでいて、質実さがあります。農家一家がせっせと働いていて、尊い時間が流れています。さらに、時間が風景と溶け合って、しみじみとします。

新しい技法をいち早く積極的に学んで、身近に共感できるものに落とし込んでいて、すごいよなぁと思うのです。

黒田清輝《湖畔》1897年(東京国立博物館蔵)

日本の油絵を明るくスマートに。

黒田清輝の《湖畔》は、箱根芦ノ湖を背景に涼をとる女性像。

夏の高地と浴衣姿の夫人が、黒色の少ない淡いトーンでまとめられて、軽やかです。視線の先をぽっかり空けた構図が洒脱に見えます。フランス印象派の外光表現を取り入れた人気作です。

実は、画家自身が追求したかった表現が別にあるようです。求められるものを描くべきかどうかは永遠のテーマですね。

青木繁《わだつみのいろこの宮》1907年(石橋財団アーティゾン美術館蔵)

夏目漱石も見ていた。

青木茂の《わだつみのいろこの宮》は、明治浪漫主義の代表作で、日本神話の『古事記』を題材にしています。

交差する視線から物語の想像が膨らみます。ぷくぷくと立ち上る泡など、細密描写による水中表現も見事です。

実は、夏目漱石の『それから』の中に、この絵について書いた部分があります。運命の出会いの場面に、文豪もインスピレーションを得ていたのかもしれません。

関根正二《信仰の悲しみ》1918年(大原美術館蔵)

独学で絵を学び始め、重要文化財指定。

そんなことってあるのでしょうか。作者は、スラムダンクの桜木花道のように、成長スピードが圧倒的に速い人だったのかも。

関根正二の《信仰の悲しみ》は、妊婦のような女性たちが、花を持ち行進している変わった絵です。独自の色調が不思議な雰囲気を醸していて、一度見たら忘れられません。

ないまぜになった憂いとひたむきさに引きつけられます。制作年を調べると、大きな戦争とパンデミックがあった頃。

時代の空気を自己の表現で伝えてくれているのかもしれません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

みなさまもぜひ自分のお気に入りの重要文化財を見つけてください。

最後まで読んでいただきありがとうございます!

このブログは、ミュージアムや展覧会のさまざまな活用法をお届けしているブログです。

Instagramもやっています。有意義な情報、有益な情報を投稿していきますので、ぜひフォローをお願いします。

Instagram →tasuku(@tasukuasi.museum)

アートで心を動かして、人生を豊かにしようー!

ではまた!

コメント