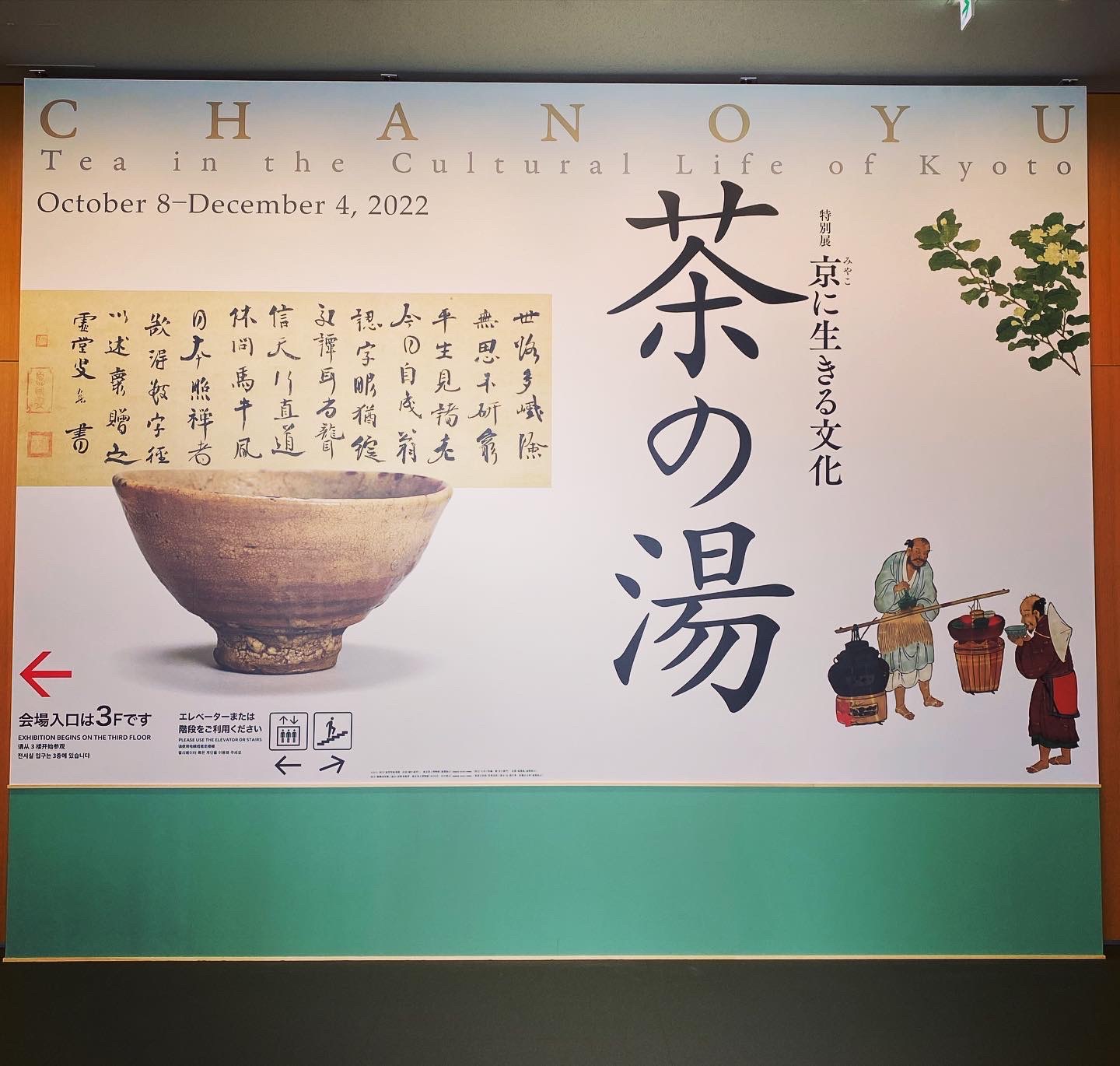

特別展「茶の湯 京に生きる文化」を観覧してきました。

美術には興味あるけど、茶の湯(茶道)の特集って興味が湧かないんだよね…

そんな方へ。茶の湯は総合芸術であり、その歴史は京都の歴史と深く結びついています。

それゆえ、茶の湯について知ることは、日本美術や京都文化について深く理解することにつながります。

もし、日本美術や京都文化に興味ある方なら、「茶の湯展」はとても得るものが多い展覧会だと思います。

この記事では、茶の湯の知識があまりない方でも楽しめるように、「茶の湯展」の要点となる展示品を紹介します。

茶の湯展で押さえるべきポイント

《喫茶養生記》と栄西禅師

茶の湯を知るうえでまず押さえたいのが、栄西著の《喫茶養生記》です。

書跡を読み解くのは難しいですが、その意義や影響の大きさを見つめることはできます。ここには、茶の効能などに関する文献を引用して、喫茶のすすめが説かれているようです。

お茶が初めて中国から伝わったのは奈良時代から平安時代初期の頃とされますが、喫茶が本格的に普及するのは、この栄西禅師が鎌倉時代初期に宋から茶種と喫茶法を伝えたことが始まりだとか。

栄西は、宋に渡って禅宗(臨済禅)を学び、日本に伝えた人物です。聖福寺(博多)、寿福寺(鎌倉)しゅう、建仁寺(京都)などの臨済宗の禅寺を開山しました。茶の湯と禅の深い結びつきが分かりますね。

栄西は、二日酔いに悩んでいた将軍・源実朝にこの著作を献上したという逸話もあります。それまでは一部の貴族や僧侶にとどまった喫茶の風習が、武家や庶民に広がる発端となりました。当時は、喫茶の健康面に関心があったのですね。

《君台観左右帳記》と足利将軍家

室町時代には、武家社会において、禅の親しみと同時に茶の湯が流行しました。当時好んで使用された茶道具を知る手がかりとなるのが《君台観左右帳記》です。

室町時代の武家文化では、宋・元・明から輸入された「唐物」が珍重されました。《君台観左右帳記》は足利義政時代のその将軍家コレクション(東山御物)の目録です。その管理を任されていた能阿弥と孫の相阿弥ら同朋衆と呼ばれる人がまとめたものと伝えられます。

当時の価値観でランキングもされているようで、いわば唐物の茶道具の虎の巻。宋元画においては、牧谿、趙昌、李迪、梁楷らが載っており、掛物に珍重されていたようです。

茶の湯展では、以下の名品が順次公開されています。

- 牧谿:瀟湘八景図より国宝《煙寺晩鐘図》、重文《遠浦帰帆図》/《蘿蔔蕪菁図》/重文《柿図・栗図》

- 趙昌:重文《茉莉花図》/国宝《林檎花図》

- 李迪:国宝《雪中帰牧図》

- 梁楷:重文《六祖截竹図軸》/《六祖破経図》(対幅が再会!)

- 徽宗:国宝《桃鳩図》/国宝《秋景冬景山水図》

李迪は、国宝《紅白芙蓉図》が東博国宝展で公開されていましたよね。

ちなみに、室町時代の美意識を感じるのにおすすめのスポットが妙心寺退蔵院です。禅にハマった将軍・足利義持が描かせた如拙作の国宝《瓢鮎図》と、室町期の画聖・狩野元信作の枯山水庭園があります。

また、この時代には庶民にもお茶を楽しむ文化が広まりはじめ、人が集まる場所にお茶を出す店(一服一銭)ができました。国宝《観楓図屏風》では、高雄で紅葉を観る人々にお茶を売る人の姿を確認できます。

同じく三尾のひとつである栂尾は、茶の生産地でもありました。日本最古の茶園は、高山寺にあります。

本茶とされた栂尾産の茶と他産の茶(非茶)を利き分けて競う「闘茶」も流行しました。重文《祇園社家記録》では、その様相もうかがえます。

《待庵》と千利休

茶の湯展では、妙喜庵にある千利休が作ったとされる国宝の茶室《待庵》が再現展示されています。千利休は、茶人・武野紹鴎の弟子であり、室町末期に村田珠光により創始された、唐物の豪華さを排して簡素を旨とする草庵の茶(わび茶)を大成させました。

待庵は、そのわび茶の極致であり、驚くほど質素な作りです。併設展示されている秀吉の黄金の茶室と比べると違いは一目瞭然です。

千利休がわび茶に合うように陶工・長次郎に命じて作らせたのが重文《黒楽茶碗 銘ムキ栗》などの楽茶碗です。

茶釜では、三条釜座の辻与次郎が《湯の釜》など利休好みの名品を生みました。

千利休を祖とする茶道家元の表千家、裏千家、武者小路千家を三千家といいます。

本展で展示されている《千利休像》は、長谷川等伯が描いたものです。等伯と利休は交わりがあったのですね。

ちなみに、大徳寺黄梅院には、千利休が作った庭(直中庭)があります。また、智積院の庭園は、”利休好みの庭”と言われています。千利休の美意識を感じるために、こちらを巡ってみるのもおすすめです。

《黒織部菊文茶碗》と古田織部

千利休を継承しつつ、より自由な装飾性を持つ茶の湯を大成した古田織部の好みの茶碗です。とても不思議な形と色味をしています。

本展では、古田織部をはじめ、千利休以後の有力な茶人である金森宗和や小堀遠州らの書状も展示されており、興味深いです。

また、江戸時代前期の陶工・野々村仁清や陶芸家・本阿弥光悦が作った茶碗も目を楽しませてくれる展示品です。

いずれも、今日の京都に息づく美意識を生み出した重要な人物です。

まとめ

以上見てきたように、茶の湯の歴史を見れば、日本美術や京都文化について深く知ることができます。この記事が京都をより楽しむきっかけにもなれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

Twitterのいいね・フォローよろしくお願いします!

[参考文献]

コメント